La digitalisation de l’héritage culturel dans les pays de l’Est: Nouveaux objets, nouveaux partages (Alexandre Camus, SSP, Unil), 22 février 2013

Compte-rendu par Mylène Tanferri (SSP, Unil)

La présentation d’Alexandre Camus est la première de l’atelier DH à présenter une méthodologie ethnographique pour traiter des questions et des acteurs de la digitalisation d’objets culturels. Sa recherche se focalise sur la question des co-constructions de l’héritage culturel lors de sa numérisation. Il interroge les rôles des acteurs institutionnels dans ces processus, revenant sur les relations Etat-chercheurs dans les pays de l’Ouest et les contours de leurs collaborations dans la construction de l’identité nationale. Il a pu constater que la numérisation ne donne pas lieu à un retour critique sur ces constructions, en partie parce que la redéfinition du partage des tâches entre spécialistes informatiques et SHS a donné la prééminence aux sciences informatiques, qui occupent, dès lors, largement le champ avec des questionnements propres à leurs disciplines.

Dans un premier temps, Alexandre nous a exposé son parcours et ce qui l’a amené à travailler en Bulgarie, expérience qui lui assure une bonne connaissance du pays et de ses organisations institutionnelles. Il nous a ensuite présenté les résultats empiriques de son terrain exploratoire, à la recherche des lieux de la numérisation de l’héritage culturel – notion qui remplace sur son terrain celle de patrimoine, plus courante dans d’autres milieux européens, notamment en France et en Suisse. Reconnaissant le besoin d’une cartographie plus précise des acteurs qui constituent les réseaux de cette numérisation, il nous a néanmoins fait part des premières catégories qu’il avait pu repérer sur place. La première distinction qu’il a pu faire repose sur des critères privé/public. Il a pu constater sur place que la plupart des acteurs engagés dans des projets de numérisation faisaient partie du secteur public, et seraient donc financés par ce biais. Remarquant en outre une répartition (qui demande à être raffinée) entre acteurs issus des institutions patrimoniales, acteurs issus des SHS et chercheurs en informatique, il nous a expliqué que les questions autour de la numérisation étaient traitées, sur son terrain, par cette dernière catégorie, qui est la seule à organiser une conférence annuelle sur le sujet. Il a également pu constater une injonction verticale de la part de l’Union Européenne pour des projets de numérisations, sans qu’il ait pu repérer une politique unifiée au niveau national concernant les priorités ou l’octroi de crédits.

Il a pu lui même s’assurer d’une place sur son terrain en proposant la traduction de contenus vers le français, ce qui lui garantira de suivre les projets dans leur élaboration.

Sa présence sur le terrain, qu’il explorera donc sur le mode de l’observation participante, sera centrée sur l’observation de la construction de la « matérialité numérique » des objets et collections. Son objectif principal sera d’interroger le pouvoir critique de ces objets, avec notamment les questions suivantes :

- Quelles opérations de transformations se jouent dans la numérisation des objets culturels?

- Comment se déroule le nouveau partage des objets entre les acteurs impliqués dans le processus de numérisation ?

- Quels effets produisent les objets numérisés sur leurs univers d’origine ?

Explicitant son cadre conceptuel, Alexandre est revenu sur son analyse actuelle : les acteurs impliqués dans des processus de numérisation produisent une nouvelle version de l’héritage qui ne dédouble pas les versions « analogiques » : ils investissent ces objets de nouvelles propriétés qui contribuent à les refaçonner. Les investissements produits– partant les nouvelles attributions des objets – dépendent en partie de l’univers d’origine des acteurs (SHS, informatique, autre) et peuvent entrer en concurrence lors de ces processus de redéfinition. Alexandre insiste sur le changement de nature que les dispositifs sociotechniques imposent aux objets culturels, dont l’unique propriété qui ne peut être perdue est celle – justement – d’être des objets culturels.

Renvoyant à des questions déjà soulevées par d’autres auteurs du champ DH, l’équilibre des forces en présence montre une prédominance de la vision portée par les chercheurs en informatique. Une asymétrie qui trouverait sa source dans une problématisation forte des questions liées la digitalisation dans le champ des recherches informatiques qui ne trouve pas de contrepoint porté par les SHS associées à ces projets. Une forme de critique de la légitimité des SHS et des institutions culturelles dans leur qualité de porte-parole des objets culturels serait en train d’émerger du processus de digitalisation.

Lors de la discussion qui a suivi la présentation, des questions de définition notamment du concept de « matérialité numérique » ont été soulevées qui ont trouvé des réponses dans l’explication du poids des différents acteurs – humains et non-humains – impliqués dans ces processus de numérisation. La focalisation sur la numérisation institutionnelle, écartant les autres types de pratiques a également été questionnée. En outre, la question des étapes de la numérisation envisagée comme un processus a fait l’objet d’une proposition de reformulation par une attention aux différents moments qui le constituent.

Deux exemples de portails bulgares présentés :

Icones religieuses :

http://bidl.cc.bas.bg/

Archéologie :

http://thracian-art.artstudies.bg/

Les DH se développent sur la place lausannoise et vénitienne

Les chercheurs de dhlausanne.ch se réjouissent de l’annonce de presse ats de ce samedi 23 février:

Contrat signé entre l’EPFL et l’Université Cà Foscari de Venise

L’EPFL et l’Université Cà Foscari de Venise ont paraphé samedi dans la Cité des Doges la création d’un centre de recherches commun sur les “humanités digitales”. Ce projet prévoit notamment la numérisation des archives de la ville italienne.

Photo wikicommons

Baptisé “Joint Research Center for Digital Humanities and Future Cities in Venice”, ce projet est hébergé dans le Telecom Italia Future Centre et bénéficiera des compétences et infrastructures de l’opérateur, ont indiqué les responsables devant la presse. Il se situe à l’interface de l’informatique et des sciences humaines.

L’accord a été signé par le recteur de l’Université Cà Foscari Carlo Carraro et le président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Patrick Aebischer. Celui-ci a estimé que les technologies actuelles sont à même de transformer la collaboration entre disciplines humaines et scientifiques.

Parmi les premiers projets qui seront développés figurent la digitalisation des archives, le développement de nouvelles modalités d’usage des contenus artistiques et culturels, la gouvernance des systèmes urbains, ou encore les “smart cities” du point de vue des biens artistiques et culturels.

L’EPFL dispose depuis l’été dernier en première suisse d’un Laboratoire d’humanités digitales sous la direction du Pr Frédéric Kaplan. Il a pour mission d’appliquer le savoir-faire des sciences de l’information aux questions de sciences humaines et sociales. En 2013 et en 2014, d’autres chaires du même type devraient suivre à Berne et Lausanne.

(ats / 23.02.2013 16h27)

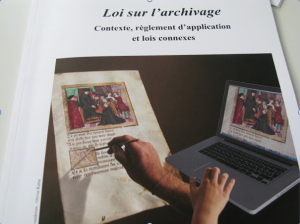

Une visite aux archives cantonales (Mylène Tanferri, SSP, UNIL)

Le 15 février 2013, les membres de l’atelier DHLausanne ont été reçus par M. Gilbert Coutaz, directeur des Archives Cantonales Vaudoises, pour une présentation des enjeux du numérique pour les archives. M. Coutaz s’est félicité de la nouvelle centralité des ACV au sein de la communauté universitaire depuis la constitution du quartier Mouline, rappelant la vocation de son institution au service de la recherche académique et des étudiants. Alors que les ACV conservent des originaux datés de plus de 1000 ans, M. Coutaz se demande si les p roductions électroniques actuelles survivront jusqu’en l’an 3000. Dans une perspective de conservation, nous a-t-il expliqué, l’informatique est actuellement un outil rétrograde en regard de supports que nous pouvons encore lire après plusieurs siècles, en raison notamment de l’obsolescence rapide des machines et des programmes. Illustrant son propos par des exemples concrets et détaillés, il a également répondu en détail aux questions du groupe, prolongeant sa présentation par une discussion animée sur différents sujets et par une visite commentée dans les dépôts de l’institution.

roductions électroniques actuelles survivront jusqu’en l’an 3000. Dans une perspective de conservation, nous a-t-il expliqué, l’informatique est actuellement un outil rétrograde en regard de supports que nous pouvons encore lire après plusieurs siècles, en raison notamment de l’obsolescence rapide des machines et des programmes. Illustrant son propos par des exemples concrets et détaillés, il a également répondu en détail aux questions du groupe, prolongeant sa présentation par une discussion animée sur différents sujets et par une visite commentée dans les dépôts de l’institution.

Les Archives Cantonales Vaudoises, le métier d’archiviste et sa temporalité – détruire pour mieux conserver

M. Coutaz a commencé par présenter les ACV avec la diffusion d’un court documentaire réalisé par ses soins, détaillant les dispositifs mis en place pour accueillir le public ainsi que quelques statistiques concernant la fréquentation et l’utilisation des fonds conservés sur le site de Mouline, en termes de type de recherches et d’utilisateurs. Revenant sur l’histoire du canton et de sa production administrative, il a expliqué que celui-ci, contrairement à d’autres, a privilégié l’écrit pour fixer les rapports entre les hommes, sous l’influence du droit italien et de l’organisation du comté/duché savoyard. C’est pourquoi les archives relatives au territoire vaudois, qui ont circulé entre plusieurs administrations et se trouvent dispersées font l’objet des projets de numérisation, visant à regrouper virtuellement ces documents sont actuellement en discussion.

Il a ensuite rappelé la temporalité propre aux métiers archivistiques : « nous ne pensons pas à demain, nous pensons à après-demain » explique-t-il, indiquant par là les enjeux d’une politique de conservation tournée vers la préservation d’un patrimoine documentaire sur une durée qui dépasse les perceptions habituelles. Cette temporalité explique que la mission de conservation dévolue aux institutions d’archives est actuellement bouleversée par l’arrivée de documents nativement numériques qu’il faudra pouvoir conserver sur la longue durée, malgré les défis technologiques que cet impératif représente. A ce titre, M.Coutaz est revenu sur les fonctions des archivistes, progressivement passées de l’érudition à l’administration et dont l’objectif n’est plus l’accumulation mais le traitement et la diffusion de l’information. Ce changement, nous dit M. Coutaz, implique entre autres d’être capable d’évaluer et de sélectionner de façon transparente les documents qui devront être conservés. En effet, et ce malgré le paradoxe, « un bon archiviste n’est pas celui qui sait conserver mais celui qui sait détruire » notamment dans le contexte d’une production exponentielle d’informations sur des supports divers[1]. Cet accroissement, ajoute-t-il, devra être géré par les institutions d’archives afin d’assurer la durée de conservation de l’information qui doit pouvoir être exploitée sur le long terme. Dès lors, la prise en charge des archives de l’administration, désormais largement informatisée, requiert un suivi de la part des archivistes et une réflexion sur le stade auquel il leur est possible d’intervenir pour la sélection et la documentation des informations en vue d’une conservation pérenne des données et qui pourrait se faire dès la création des documents.

Le contexte – essentiel pour conserver l’information au-delà des spécificités techniques

M. Coutaz a alors évoqué l’importance du contexte de la production de l’information pour sa pérennité : sans ce contexte il devient progressivement impossible de comprendre et de réutiliser l’information conservée. Ce contexte doit être déterminé et décrit dès l’origine afin d’être conservé sur une longue durée – ce qui permet de garantir au mieux un accès à l’information telle qu’elle a été voulue et pensée lors de sa création. Revenant sur le principe des fonds, M. Coutaz a utilisé la métaphore de la maison pour imager ce concept : une maison peut être décrite en tant que telle avec une simple indication du nombre d’étages qui la composent, mais la description peut également être faite de chaque étage ou encore des appartements qui le composent, et ainsi de suite.

Par conséquent, explique M. Coutaz, le contexte de l’information sera mieux décrit dans le cadre d’un classement par provenance que dans un classement par pertinence, car ce contexte est retracé à partir de l’origine de la production des informations et non en fonction d’une pertinence toujours subjective. La documentation du producteur des archives – qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale – permet ainsi de retracer ce qui a motivé la création d’un document ainsi que sa place dans un ensemble organique plus vaste. C’est d’ailleurs cette vision d’ensemble qui caractérise une institution d’archives, rappelle M. Coutaz, et qui la différencie d’un cabinet des manuscrits : un document n’y est jamais orphelin et fait toujours partie d’un ensemble qui contribue pleinement à lui donner un sens. Lorsque cette création répond a des cadres de classement déjà établis, notamment ceux qui ont cours dans l’administration vaudoise[2], cela permet de repérer les absences de documents, silences qui deviennent alors parlants et qui peuvent être interprétés comme la destruction volontaire de certaines informations. A l’inverse, dans le cadre d’un fonds privé, répondant à des logiques particulières de production et de classement, et dont les unités ne sont pas forcément constituées par le producteur, l’archiviste est soumis à une plus grande hésitation : filant la métaphore concernant les documents orphelins, M. Coutaz explique que parfois rien n’assure que la reconstitution d’une famille de documents soit la bonne ni que le fonds soit complet. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, archives administratives ou privées, l’essentiel est que l’archiviste puisse justifier les destructions qu’il opère et en rendre compte.

Normes de description – formaliser les informations sur le contexte de production

Lors de la discussion, l’une des premières questions posées concernait la normalisation de la description et son historique. M Coutaz a expliqué que celle-ci repose aujourd’hui sur des normes internationales formalisées sous l’égide de l’ICA[3]. Ces normes, basées sur la prise en compte de l’importance du contexte de production et du producteur ainsi que de l’institution de conservation pour garantir l’accès intellectuel aux contenus, permettent aux archivistes d’échanger l’information qu’ils produisent en dépassant les barrières de la langue – et des traditions administratives. M. Coutaz a cependant souligné que les normes archivistiques sont récentes, alors que les bibliothécaires travaillent selon des normes depuis le début des années 1960. Cela s’explique en grande partie par la complexité constitutive de la structure des fonds d’archives qui ne répond pas au schéma « auteur, titre, date ». Ces normes permettent de formaliser les inventaires, qui constituent l’interface entre les archives et leurs utilisateurs, c’est pourquoi M. Coutaz pense qu’il pourrait être utile de former les utilisateurs d’archives – notamment les historiens – à ces normes, ce qui leur permettrait de mieux comprendre l’organisation de l’information au sujet des fonds. Aux ACV, les normes de description sont utilisées pour réélaborer les inventaires d’archives rédigés avant la création des normes[4], mais seront également utilisées (et adaptées ?) pour décrire des documents nativement numériques.

Discussion, droit à l’information et protection des données – le rôle des archivistes

La discussion a également porté sur les concepts de droit à l’information et de protection des données, notamment en contexte numérique. A ce sujet, M. Coutaz a rappelé qu’il respectait des normes de confidentialité, s’opposant cependant à une logique du secret. Revenant sur le prochain versement des archives de Cery, institution psychiatrique de la région lausannoise, M. Coutaz a évoqué la question des limites entre mémoire individuelle et collective dans le cadre d’une institution d’archives. Il est également revenu sur les devoirs de réserve et de loyauté de l’archiviste par rapport aux autorités politiques dont les intérêts peuvent parfois s’opposer, devoirs qui peuvent parfois s’opposer à ceux de la conservation notamment dans le cadre d’affaires politiques. La place des archivistes en regard du numérique a également été évoquée, à travers la mission de consultation qu’ils pourr aient être appelés à jouer en tant qu’experts en conservation de données numériques. La question se posait relativement à l’archivage des modifications dans les bases de données cartographiques du canton et leur dispersion. Si l’on peut constater les déplacements des ressources ainsi que l’absence de réglementation à ce sujet, la définition des rôles et des compétences dans ce domaine reste cependant à identifier car ces problématiques ne sont peut-être pas du ressort des institutions archivistiques, dont les moyens à disposition ne correspondent pas nécessairement aux critères voulus pour assurer ce type de mission.

aient être appelés à jouer en tant qu’experts en conservation de données numériques. La question se posait relativement à l’archivage des modifications dans les bases de données cartographiques du canton et leur dispersion. Si l’on peut constater les déplacements des ressources ainsi que l’absence de réglementation à ce sujet, la définition des rôles et des compétences dans ce domaine reste cependant à identifier car ces problématiques ne sont peut-être pas du ressort des institutions archivistiques, dont les moyens à disposition ne correspondent pas nécessairement aux critères voulus pour assurer ce type de mission.

M. Coutaz s’est en outre réjoui de l’intérêt du groupe lors de ces discussions, car c’est cet intérêt qui lui permet de s’assurer que ses initiatives correspondent à de réels besoins. Evoquant le livre blanc issu des discussions lancées en 1996 conjointement avec d’autres institutions et visant à faire un état des lieux du patrimoine du canton de Vaud[5], il a expliqué que les actions menées aux ACV le sont de concert avec, entre autres, la BCU, car elles sont issues d’un point de vue collectif sur leurs missions communes de préservation et de diffusion du patrimoine vaudois[6].

[1] Sachant que les ACV conservent actuellement tant l’inventaire des documents conservés que la trace des éliminations produites selon une politique d’élimination définie et dont seul le directeur peut autoriser l’application

[2] M. Coutaz est l’auteur d’une Histoire illustrée de l’administration du canton de Vaud, 1803-2007, 2010. Ces études visent une compréhension facilitée du contexte des documents des ACV.

[3] http://www.ica.org/10241/normes/liste-des- normes.html

[4] http://www.patrimoine.vd.ch/fr/archives-cantonales/fonds-et-collections/presentation-de-la-base-de-donnees-davel/couverture-des-inventaires/); DAVEL: http://www.davel.vd.ch/suchinfo.aspx

[5] Voir la publication en ligne Le patrimoine vaudois existe, nous l’avons rencontré, 2007, 128p. http://www.reseaupatrimoines.ch/fr/publications/etats-generaux.html

[6] dans le cadre de RéseauPatrimoineS. Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud dont M. Coutaz assure la présidence depuis 1998, voir http://www.reseaupatrimoines.ch/

«Comment construire un atlas géographique européen», par Marc-Antoine Nuessli (post-doc DHLab, EPFL)

Marc-Antoine est collaborateur scientifique au DHLab, en charge de la formalisation du contenu d’un ensemble de cartes historiques. Le projet qu’il présente ce jour est né d’une activité alimentaire qu’il a exercée en parallèle à la rédaction d’une thèse sur le suivi oculaire.

Projet «Cartes 21»

Carte historique européenne vers l’an 500

Le corpus de Marc-Antoine Nüssli est constitué de 21 cartes historiques réalisées par l’entreprise Euratlas et consacrées au bassin européen entre l’an 1 et 2000. Ces cartes ont des caractéristiques particulières telles qu’un découpage temporel équidistant (en siècles), une aire géographique identique et une documentation exhaustive des sources historiques qui ont permis leur compilation.

Destinées à la recherche d’avantage qu’à la diffusion auprès du grand public, ces cartes sont soumises à l’examen critique d’une communauté d’utilisateurs exigeants. Historiens et géographes ont besoin d’accéder facilement à la réponse d’une question telle que « Pourquoi la Bretagne n’est elle pas considérée comme indépendante sur cette carte » ou « Sur quelles sources basez-vous votre positionnement de la frontière du pays de Habsbourg ? ».

Consciente des attentes que son produit éveille, Euratlas s’est associé avec l’EPFL dans un projet d’amélioration de son produit. Il s’agit d’un projet important qui occupera une trentaine de personnes sur 2-3 ans.

Ontologies et chaudron magique

« Accéder à la transparence intellectuelle d’un atlas historique digitalisé » : Afin d’atteindre le but qu’il se fixe, Marc-Antoine Nüssli propose de formaliser l’ensemble du contenu (visuel) et des sources (bibliographie) dans le cadre d’une ontologie.

Courantes dans le monde des classifications médicales, les ontologies sont encore peu utilisées dans le domaine de l’héritage culturel. Grace à elles il est envisageable de permettre à un système automatisé (un ordinateur..) de saisir le sens des choses. Ainsi lorsqu’une fraction de la réalité est décrite par ce biais (par exemple une suite de documents historiques), il devient possible d’extraire une information propre à une date, un territoire ou un type d’évènement spécifique, d’effectuer des recoupements, détecter des incohérences ou de découvrir des régularités.

Marc-Antoine Nüssli propose un codage basé sur le modèle de référence conceptuel CIDOC dédié aux sources historiques et culturelles.

Exemple de formalisation de la réalisation d’une statue en bronze à partir d’un original en plâtre d’Honoré de Balzac, réalisé par le sculpteur Rodin.

La formalisation touche autant des évènements historiques (voir ci-dessus) que le découpage géographique en polygones (et leur mise en correspondance).

Le système de formalisation est particulièrement complexe ; l’un des enjeux du projet est de fournir un des d’interfaces qui permettent aux historiens et géographes de l’alimenter de manière conviviale.

Exemple de découpage en entité politiques/administratives.

Le système en cours de construction devra à terme permettre à l’utilisateur de générer une carte correspondant à n’importe quelle date, de privilégier certaines sources plutôt que d’autres (lorsqu’elles sont conflictuelles) et d’extraire le détail des sources historiques qui définissent chaque segment ou caractéristique du territoire observé.

Le système se veut ouvert afin d’accueillir les données de manière cumulative, en fonction de l’apparition de nouveaux documents.

Représentation de la fréquence des mutations politiques par interpolation des informations territoriales des 21 cartes de l’atlas périodique Euratlas (bleu = stabilité, rouge = instabilité)

Discussion

Ce vendredi, le débat était encore enrichi par la présence de Francesco Beretta, chargé de recherche au CNRS et responsable du Pôle méthodes du Laboratoire de recherche Historique Rhône-Alpes. F. Beretta a par exemple aiguillonné l’assemblée en déclarant « « Qu’avant 1800 le sens donné aux frontières n’est pas celui qu’on leur donne aujourd’hui, dans la mesure où l’organisation spatiale était soumise à des rapports de pouvoir complexes ».

Les interventions ont ainsi pointé des aspects qui touchent l’arbitraire qui peut se camoufler dans les catégories retenues dans l’ontologie, tout comme la nécessité d’inclure de manière précoce les historiens lors de sa constitution.

La discussion qui a suivi la présentation de Marc-Antoine Nüssli a une nouvelle fois démontré la diversité des points de vue des participants du groupe expérimental PhD HD. Pour plusieurs d’entre eux (dont le rapporteur), l’opération de conceptualisation des informations historiques et spatiales vers une ontologie et leur concrétisation par l’entremise d’un instrument cartographique relève quelque peu de l’opération magique. A l’inverse, certains questionnements sur le degré d’objectivité qu’un tel outil permet d’atteindre ont généré quelques irritations, lesquelles ont débouché sur un débat fort animé à la cafétéria…

Pour continuer:

Vision of Britain (

http://www.visionofbritain.org.uk

)

GEO–LARHRA (http://geo-larhra.ish-lyon.cnrs.fr/)

Euratlas (

http://euratlas.net

)

Critique du post-modernisme (

http://fr.wikipedia.org/wiki/Impostures_intellectuelles

)

Rédigé par Andréas Perret, responsable d’unité de recherche à FORS et doctorant (SSP, Unil)

« Une analyse de réseaux sur Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau », Yannick Rochat, doctorant DHLab, EPFL (1.02.13)

Vendredi dernier, Yannick Rochat nous a initié à certains aspects du literary computing ou encore analyse littéraire computationnelle, en nous présentant l’état de sa recherche. Yannick Rochat travaille en effet depuis plusieurs années sur l’analyse des réseaux sociaux, en particulier sur le concept de centralité, et il cherche aujourd’hui à en proposer une adaptation à l’analyse littéraire en s’intéressant aux relations entre les personnages de l’ouvrage de Rousseau Les Confessions.

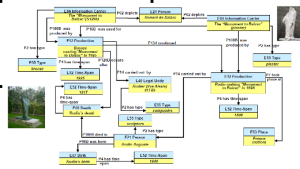

Pour construire une représentation en réseau des Confessions, Yannick Rochat met en relation les personnages et les pages où ceux-ci apparaissent : deux personnages ont une arête en commun s’ils apparaissent sur la même page. Le résultat est un réseau biparti, puis, par projection sur les sommets représentant les personnages, il obtient le réseau suivant, qui peut être affiné avec d’autres facteurs :

Chaque point (appelé sommet) représente un personnage, point dont la taille dépend du nombre d’occurrences du personnage. Un lien (appelé arrête) est établi entre les personnages en fonction de l’existence d’une co-occurrence (au niveau de la page).

Le réseau ci-dessus présente évidemment des difficultés de lecture, mais quelques remarques peuvent déjà être faites. On remarque l’importance de certains personnages, qui sont reliés à de nombreux autres. On voit des groupes qui se dessinent. On aperçoit aussi quelques groupes satellites, sans lien avec le cœur du graphe (il s’agit ici par exemple du groupes d’auteurs lus par Rousseau durant son enfance).

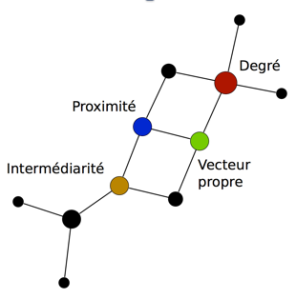

C’est ici que la théorie de la centralité intervient, car elle offre des outils pour l’analyse des réseaux. Il présente quatre indices de centralité :

- Degré : on calcule pour chaque sommet le nombre de connexions.

- Proximité : on calcule la somme des chemins les plus courts d’un acteur à tous les autres.

- Intermédiarité : on calcule le nombre de fois où le sommet se trouve sur les plus courts chemins entre tous les couples de noeuds du réseau.

Valeur propre : ici, l’indice dépend des centralités des autres ; le score du sommet dépend de celui de ses voisins, qui dépendent eux-mêmes de ceux de leurs voisins (dont le sommet étudié), etc.

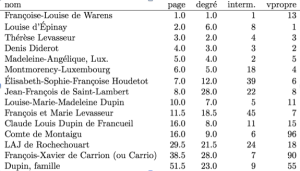

On représente dans un tableau les rangs des scores d’indices de centralité obtenus par les personnages en moyenne les mieux classés :

Entre autres, nous pouvons voir que le Comte de Montaigu, bien qu’il n’apparaisse pas particulièrement souvent, est bien classé sur le plan de la centralité d’intermédiarité, tout en possédant un indice de centralité par vecteur propre manifestement très peu élevé, ce qui confirme qu’il joue un rôle particulier dans le réseau décrit par Rousseau dans les Confessions (dans ce cas, le Comte est ambassadeur à Venise, et employeur de Rousseau).

On remarque également que Mme de Warens joue un rôle central selon plusieurs critères dans la narration, mais qu’elle n’est pas connectée avec les personnages qui jouent les premiers rôles en terme de centralité par vecteur propre, un indice qui tient compte de l’importance des personnages adjacents. Ceci peut s’expliquer par des rencontres avec Rousseau qui se font en Province, en même temps qu’avec des personnages dont les apparitions dans le récit seront en majorité anecdotiques. À titre de comparaison, Louis d’Épinay, côtoyée par Rousseau à Paris, apparaît deux fois moins souvent (69 pages contre 131 pour Mme de Warens), mais la déclasse largement pour ce qui est de cet indice.

La présentation de Yannick Rochat a suscité beaucoup d’intérêt et de nombreuses réactions. Nous nous sommes par exemple demandé si la co-occurrence sur la page était un critère pertinent pour l’établissement du réseau, qui revient finalement à se demander si une relation humaine est « quantifiable ».

Mais la discussion a surtout porté sur l’utilité d’une telle démarche : que cherche-t-on à faire en appliquant ces méthodes d’analyse à un corpus littéraire ? Peut-être que la réponse viendra en cherchant, car il faut dire que Yannick Rochat s’aventure sur des terrains nouveaux, où il doit à la fois développer les outils pour son analyse ainsi que les appliquer.

Dans tous les cas, cette approche interdisciplinaire, qui part des mathématiques appliquées et vient saluer Mme de Warens, Diderot et nombre d’autres personnalités de cette époque, ne peut qu’apporter un nouveau souffle dans les différents champs qu’elle traverse.

Pour aller plus loin :

- Ne pas manquer le projet Pegasus Data, mené par Yannick Rochat et Martin Grandjean :

http://pegasusdata.com

- Pour visualiser des réseaux sociaux tirés du cinéma de manière ludique :

http://moviegalaxies.com

- Un exemple de visualisation dynamique des réseaux d’une correspondance fictionnelle The History of Emily Montague (Frances Moore Brooke) :

http://www.wwp.brown.edu/wwo/lab/correspondence.html

Sara Schulthess, doctorante (Lettres, Unil)